¿Son las alianzas electorales una solución para el sistema político peruano?

Las alianzas electorales son vistas con optimismo porque podrían funcionar como solución a la extrema fragmentación electoral y su impacto en la gobernabilidad. Sin embargo, no solo existen pocos incentivos reales para su formación, sino que en el pasado estas estrategias no han sido útiles realmente para contrarrestar este tipo de problemas. Aunque en efecto reducirían las opciones por las cuales votar, nada asegura que eso tenga un significado real una vez que termine la elección.

En el imprevisible ajedrez de la política peruana, la idea de las alianzas electorales se ha alzado repetidamente como un salvavidas frente a los males inherentes de un sistema fragmentado y volátil. Sin embargo, un análisis de la historia reciente de las alianzas revela que este impulso, lejos de ser una solución, es un síntoma más de las profundas disfunciones que aquejan a la democracia peruana. La premisa de que las alianzas son el camino hacia la estabilidad parece ser más una falsa esperanza antes que una salida.

En efecto, el principal argumento a favor de las alianzas es su potencial para reducir la fragmentación y presentar opciones políticas más consolidadas al electorado; sin embargo, la evidencia en el caso peruano demuestra que están lejos de mitigar la dispersión del voto y tampoco constituyen alternativas más fiables, robustas y sostenibles que el resto de los partidos políticos.

¿Por qué no hay tantas alianzas a la vista?

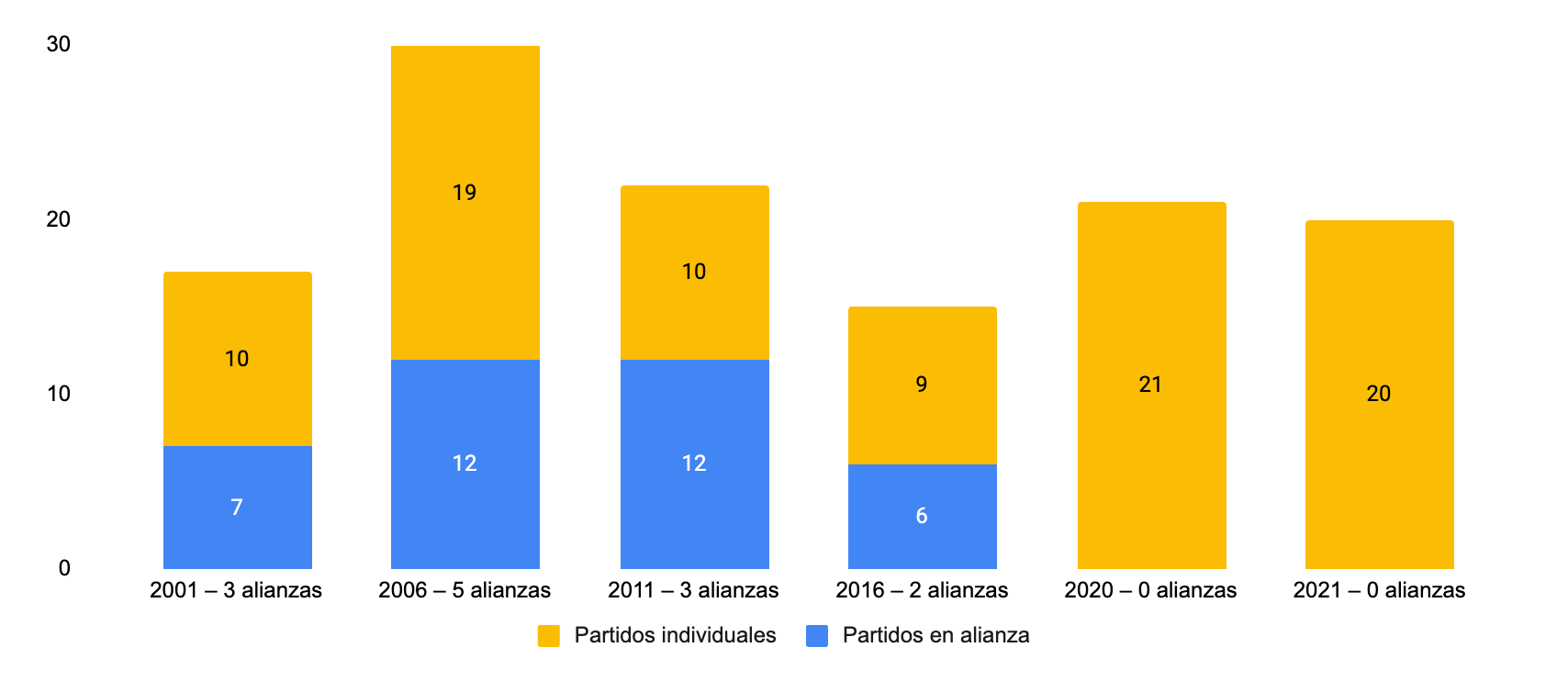

Entre 2001 y 2016, 13 alianzas electorales reunieron a 37 partidos políticos para competir en las elecciones generales. En el mismo período, 48 partidos se postularon de forma independiente. Desde entonces, el fenómeno ha perdido fuerza: en las elecciones de 2020 y 2021 no se registró ninguna alianza. Y esto tiene una razón de ser.

Gráfico 1: Partidos que compiten de manera individual y que forman alianzas

En las elecciones presidenciales, el desempeño ha sido limitado, ya que ninguna alianza logró acceder a la segunda vuelta. En las elecciones para el Congreso, en cambio, el balance parece más favorable: 11 de las 13 alianzas (85%) obtuvieron representación parlamentaria, frente a solo 19 de los 48 partidos individuales (40%). Este dato podría sugerir que aliarse mejora las probabilidades de tener representación. Pero ese aparente éxito se disipa al analizar cómo se distribuyen realmente los beneficios dentro de cada alianza.

La evidencia muestra que no todos los partidos que se alían logran salir victoriosos. En primer lugar, las alianzas suelen formar bancadas más pequeñas frente a los partidos que compiten solos: aquellas que superaron la valla obtuvieron, en promedio, 10 congresistas, mientras que los partidos individuales obtuvieron el doble (20 escaños en promedio). Además, estos escaños deben distribuirse entre los integrantes de cada alianza, y en promedio cada uno de estos partidos recibe menos de 4 escaños, frente a los 20 que obtienen aquellos que deciden ir de forma individual.

El segundo problema es interno: la distribución desigual de escaños entre los partidos que integran una misma alianza. En muchos casos, además de tener bancadas más pequeñas, los beneficios políticos se concentran en una sola organización, dejando a sus socios sin representación efectiva.

- En el 2001, se conformaron tres alianzas electorales: Solución Popular consiguió solo 1 escaño, Cambio 90 – Nueva Mayoría consiguió 3 y en el caso de Unidad Nacional, alianza que logró 17 escaños, estos fueron mayoritariamente para miembros del Partido Popular Cristiano (PPC).

- En el 2006, la alianza Frente de Centro (Acción Popular, Somos Perú, y Coordinadora Nacional de Independientes) obtuvo 5 congresistas: 4 de AP y 1 de SP.

- En otros casos, como la Alianza Popular (conformada por el Partido Aprista, el PPC y Vamos Perú), la coalición logró 5 escaños: todos para el aprismo.

Más allá de la posibilidad de conservar su inscripción formal como organización política aprovechando el paraguas de una alianza, los incentivos de los candidatos/partidos para compartir listas son débiles: las organizaciones ceden espacio sin garantía de ganar nada a cambio.

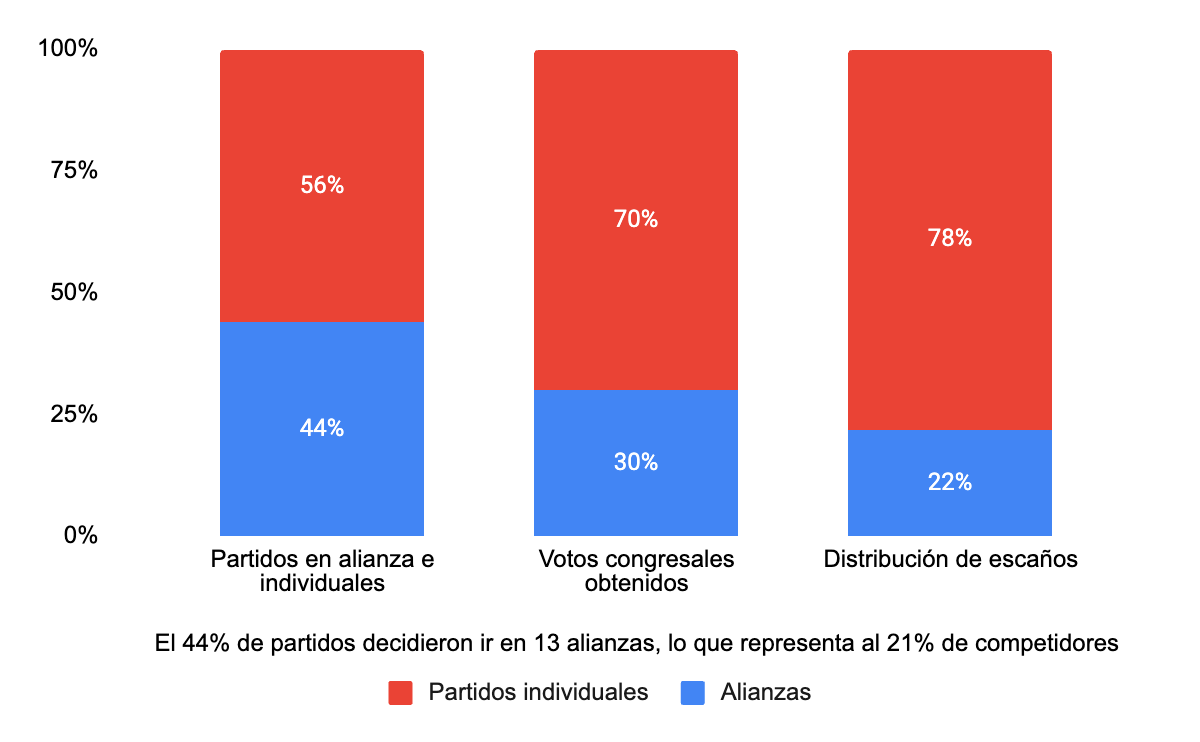

Gráfico 2: Diferencia de resultados entre partidos y alianzas (promedio 2001-2016)

En teoría, las alianzas electorales deberían permitir a los partidos sumar fuerzas, ampliar su base de apoyo y mejorar su representación. En la práctica, esto rara vez ocurre. Entre 2001 y 2016 compitieron 13 alianzas frente a 48 partidos individuales. Pero, si desagregamos estas cifras, encontramos que en total fueron 37 partidos en alianzas frente a 48 partidos que presentaron listas propias. Esto debería incrementar la ventaja de las alianzas: son más partidos y esto debería traducirse en más recursos de todo tipo. Sin embargo, como muestra el gráfico 2, esa concentración de esfuerzos no se tradujo en una ventaja electoral significativa: las alianzas solo obtuvieron el 22% de los escaños parlamentarios y el 30% de los votos válidos, cifras similares a las alcanzadas por los partidos que postularon de manera individual.

Más que multiplicar esfuerzos, las alianzas terminan dividiendo ganancias. Los partidos aliados no movilizan un voto proporcional a su peso individual, y en términos de respaldo electoral no se distinguen sustantivamente de las listas de partidos individuales. Así, más allá de reducir la cantidad de candidaturas, las alianzas no han fortalecido el vínculo entre políticos y ciudadanos ni han probado ser una estrategia efectiva de representación.

Además, las alianzas tienen un costo en la reputación. En vez de percibirse como coaliciones amplias, “de ancha base”, estas alianzas suelen ser vistas por la ciudadanía como nuevas etiquetas partidarias o como “repartijas”.

¿Qué agrupaciones han optado por las alianzas electorales en el pasado?

Nuestro análisis muestra que las alianzas formales no han sido empleadas por todo el espectro político. Por el contrario, han sido adoptadas con mayor frecuencia por partidos ubicados en la derecha o centroderecha del escenario político.

Dos casos paradigmáticos son el Partido Popular Cristiano (PPC) y Solidaridad Nacional (SN), que participaron en alianzas en las cuatro elecciones generales entre 2001 y 2016. El PPC fue la organización dominante en las tres primeras, mientras que SN alternó alianzas: dos veces con el PPC y dos con Unión por el Perú (UPP).

También se observa una recurrencia de alianzas dentro del entorno fujimorista, especialmente en la transición post-Fujimori. Partidos como Cambio 90, Nueva Mayoría y Vamos Vecino integraron alianzas incluso en las elecciones de 2011, pese a que ya existía Fuerza 2011 como nueva casa partidaria del fujimorismo.

Otro ejemplo es Alianza para el Progreso (APP), partido que se alió con Restauración Nacional en 2011 y 2016, junto a aliados menores como el Partido Humanista y Somos Perú. En el segundo caso, APP logró acaparar toda la bancada.

Somos Perú y Acción Popular (AP) compitieron juntos en 2006 y 2011. En ambas ocasiones, AP logró colocar más congresistas, lo que reafirma la lógica desigual en la distribución de beneficios al interior de las alianzas. En 2016, Somos Perú volvió a aliarse, pero sin obtener representación, aunque logró mantener su inscripción.

En contraste, los partidos de izquierda no han utilizado alianzas formales ante el JNE. Su estrategia ha sido más informal: agrupar a organizaciones no inscritas bajo el paraguas legal de un partido con registro. Tal fue el caso del Frente Amplio en 2016, articulado en torno a Tierra y Libertad, o las coaliciones promovidas por el Partido Nacionalista en 2006 y 2011.

¿Las alianzas redujeron la fragmentación y contribuyeron a mejorar la gobernabilidad?

La inscripción de más de 40 partidos para el 2026 ha encendido las alarmas entre analistas y ciudadanos. Esta abrumadora oferta política presagia una dispersión del voto y hace aún más difícil la construcción de mayorías representativas en un contexto de aguda crisis política. Además, un escenario fragmentado incrementa las posibilidades de surgimiento de outsiders, es decir actores ajenos al sistema político tradicional, que más allá de contribuir a encontrar una salida, busquen capitalizar el descontento popular y poner en mayor riesgo la precaria gobernabilidad del país.

Ante este panorama, un sector de la academia y la sociedad civil promueven la formación de alianzas electorales, con la idea de que estas podrían contribuir a atenuar los problemas mencionados. Teniendo ello en cuenta, pasamos revista al desempeño político de las alianzas más allá de su participación electoral.

Malas noticias. Una primera constatación es que las alianzas no necesariamente ayudan a reducir la fragmentación, puesto que su duración es muy corta. Muchas se rompieron incluso antes de llegar al parlamento y las que llegaron unidas no mantuvieron esa condición por mucho tiempo:

- En el periodo 2006-2011, Solidaridad Nacional rompió la alianza con el PPC antes de los 2 años.

- En el 2011, la alianza Perú Posible, Acción Popular y Somos Perú se quebró antes del primer año con la salida de Acción Popular. Y previamente, habían perdido al congresista Carlos Bruce. Luego del rompimiento continuaron perdiendo miembros (5 congresistas renuncian a los 2 años).

- El 2016, la alianza conformada por Alianza para el Progreso, Somos Perú y Restauración Nacional se rompió antes de la segunda vuelta presidencial.

Otro aspecto recurrente es que, tras la elección, como hemos visto, la bancada de la “alianza” suele terminar representando solo a uno de los partidos de la alianza, lo cual hace que esta termine disuelta automáticamente. Así ocurrió el 2016, cuando la Alianza Popular, entre el Partido Aprista, el PPC y Vamos Perú, logró 5 escaños, todos del aprismo.

La brevedad es un problema que afecta también a las bancadas conformadas como resultado de las alianzas informales, como lo muestran los casos del nacionalismo y UPP el 2006, Gana Perú el 2011, el Frente Amplio el 2016, y el antaurismo y UPP el 2020. No se trata de formalidades al momento de armar las alianzas, sino de los incentivos para mantenerse juntos una vez concluidos los comicios.

De todas las alianzas, únicamente lograron persistir en el parlamento las conformadas por Acción Popular y Somos Perú en el 2006; Unidad Nacional en el año 2001 (que incluso llegó a postular a la alcaldía de Lima Metropolitana a Luis Castañeda Lossio el 2002); y el PPC y APP el 2011, aunque estas dos últimas perdieron a otros partidos y/o congresistas que la conformaban inicialmente. Estos casos son la excepción, no la regla.

En general, las bancadas conformadas por alianzas son tan susceptibles a la fragmentación como el resto, y las líneas divisorias entre los integrantes de cada partido que las conforman añaden un factor de debilidad adicional para su cohesión en el largo plazo.

¿Un camino sin salida?

La apuesta por las alianzas electorales en el Perú, a pesar de su concepción teórica como mecanismos de agregación y moderación de la fragmentación, se revela como un camino con escasos incentivos reales y, en la práctica, con resultados limitados. La evidencia sugiere que, en la mayoría de los casos, la distribución de beneficios electorales es asimétrica, con un partido dominante que monopoliza los escaños, relegando a los socios menores a la conservación de la inscripción partidaria y la consecuente pérdida de representación política sustantiva. Esta dinámica de «el ganador se lleva casi todo» dentro de la coalición desincentiva la inversión de capital político en la construcción de alianzas robustas y equitativas, favoreciendo el pragmatismo cortoplacista sobre la consolidación institucional.

Desde la perspectiva de la gobernabilidad, el aporte de las alianzas es dudoso. La inestabilidad recurrente de estas formaciones, evidenciada por la alta tasa de rupturas, hace que su rol como antídoto contra la fragmentación sea cuestionable. Lejos de generar bloques legislativos estables, estas coaliciones son susceptibles de desintegrarse, perpetuando el ciclo de atomización parlamentaria. Las alianzas no logran trascender su función coyuntural de acceso al poder y no logran convertirse en pilares de la estabilidad gubernamental. En tal sentido, la única ventaja que podrían otorgar es cierta “reducción” de la oferta electoral para facilitar la decisión de la ciudadanía ante decenas de grupos y centenas de candidatos en competencia, aunque ello implica que los electores acaben eligiendo opciones que no son lo que aparentan, lo que deteriora aún más el vínculo entre el voto y la representación. En el actual escenario de aguda fragmentación, los desincentivos mencionados pesan todavía más en la formación de alianzas. La intensa competencia electoral, combinada con una alta impopularidad de la clase política y la impredecibilidad de los resultados, lleva a los partidos a una lógica de «todo o nada». Compartir el poder se percibe como poco inteligente, ya que la obtención de escaños parece depender más de la suerte y del arrastre de un candidato atractivo, que de una estrategia de coalición sólida que “sume electores”. No es irracional, entonces, que los partidos opten por apostar a una remota posibilidad de éxito propio por encima de la seguridad de preservar su inscripción a través de una alianza.

Finalmente, la discusión sobre la utilidad de las alianzas nos conduce a una interrogante fundamental sobre el objetivo de contar con un Congreso sin fragmentación. El ideal normativo de bancadas amplias y cohesionadas, funcional en democracias consolidadas con partidos programáticos, podría resultar contraproducente en un sistema con partidos débilmente institucionalizados y una clase política deteriorada que ha concentrado un poder desproporcionado en el parlamento. En este escenario, la fragmentación partidaria, la debilidad intrínseca de los partidos y el individualismo que fomenta el transfuguismo, si bien son manifestaciones de patologías sistémicas, podrían paradójicamente operar como un contrapeso fáctico frente a la emergencia de mayorías parlamentarias potencialmente autoritarias o particularistas.

Esta paradoja invita a ensayar una reevaluación de los objetivos de la reforma política en los términos planteados durante los últimos años: ¿podría la «solución» a la fragmentación fortalecer aún más un poder legislativo susceptible al abuso y a la concentración de poder sin contrapesos efectivos?