Mil días después

La pasada semana se cumplieron mil días desde que Dina Boluarte asumió la presidencia. Una cifra simbólica que probablemente ni ella imaginó alcanzar. En diciembre de 2022, cuando asumió el cargo tras el fracasado golpe de Estado de Pedro Castillo, la mayoría pensábamos que sería una gestión breve, de transición, marcada por la crisis y el rechazo popular. Boluarte no contaba con un partido propio que la respaldara, no despertaba simpatía en la ciudadanía y carecía de llegada en los medios de comunicación y las élites culturales y políticas. Había sido ministra del gobierno de Castillo hasta unos días antes, por lo que era vista con desconfianza por la antigua oposición y por sus propios colegas de izquierda, que ahora la consideraban una traidora.

Pero mil días después sigue en Palacio. Su permanencia ya supera a la de sus cinco predecesores. Vizcarra, el más longevo, disfrutó del poder durante 946 días, Kuczynski duró 603 días y Castillo 497. Sagasti llegó a 263 y Merino apenas sobrevivió 5 días antes de verse forzado a dimitir por las masivas protestas populares en su contra. La continuidad de Boluarte es una anomalía en un país donde nos habíamos acostumbrado a triturar presidentes hasta convertirnos en caricatura internacional.

El caso es aún más insólito porque no es una presidenta popular. Su legitimidad de origen se evaporó en las semanas siguientes a su ascenso al poder. La represión, la falta de diálogo, la insensibilidad de sus ministros y las masacres diluyeron cualquier rastro de apoyo que le pudiera quedar en los sectores progresistas, sin ganarse tampoco el cariño de sus nuevos aliados de derecha. Ni siquiera el hecho de ser la primera presidenta mujer le ha servido para obtener el aprecio de nadie. De hecho, es difícil recordar ejemplos en América Latina de mandatarios tan consistentemente impopulares. Las encuestas la ubican casi siempre por debajo del cinco por ciento, y en regiones como el sur andino su respaldo se acerca al cero estadístico. En cualquier otro país democrático, estas cifras bastarían para forzar una renuncia o convocar elecciones.

Las razones que explican esta permanencia en el poder son, en mi opinión, múltiples y residen tanto en la propia presidenta como en el contexto social y político por el que atraviesa el Perú. El primer factor a considerar es algo que, llevados por la antipatía que suscita, solemos olvidar: Dina Boluarte ha resultado ser una política notablemente hábil. No me refiero a consideraciones éticas o ideológicas ni a su solidez programática o su sentido del Estado, sino al ejercicio desnudo de la política: a la lucha por acceder y mantenerse en el poder.

A diferencia de sus antecesores, desde que llegó a la presidencia, Boluarte ha evidenciado olfato (y estómago) para establecer y mantener una correlación favorable en el Congreso. Apoyándose en las bancadas de derecha (casi siempre) o de izquierda (cuando lo consideró oportuno), negoció sin mayores consideraciones cuotas de poder, intercambió impunidad por respaldo y cerró los ojos ante la corrupción de quienes la apoyaban. Fuera del Congreso, también consiguió mantener el apoyo de las Fuerzas Armadas y otros poderes fácticos, que le ofrecieron estabilidad a cambio de la tolerancia del Ejecutivo hacia sus propias agendas personales o de grupo.

Para asegurar estas alianzas, Boluarte ha contado, además, con operadores clave, algunos de ellos convertidos en primeros ministros o en ministros de carteras emblemáticas. Llevados por un cierto sentido común machista, en muchos casos pensamos al principio que eran ellos quienes realmente detentaban el poder y que la mandataria era solo una fachada. Sin embargo, casos como el auge y caída de Otárola evidencian que Boluarte sabe mover sus fichas: así como los encumbra, no duda en cortar la cabeza a sus visires cuando le conviene a sus intereses de supervivencia política.

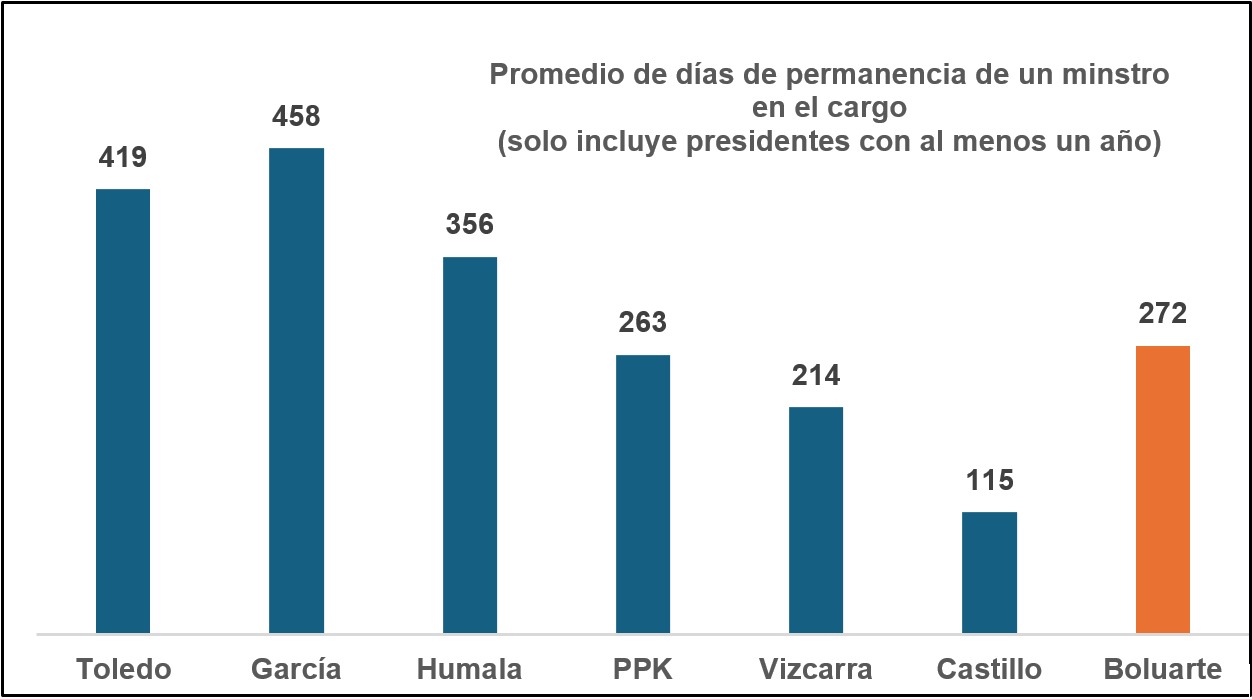

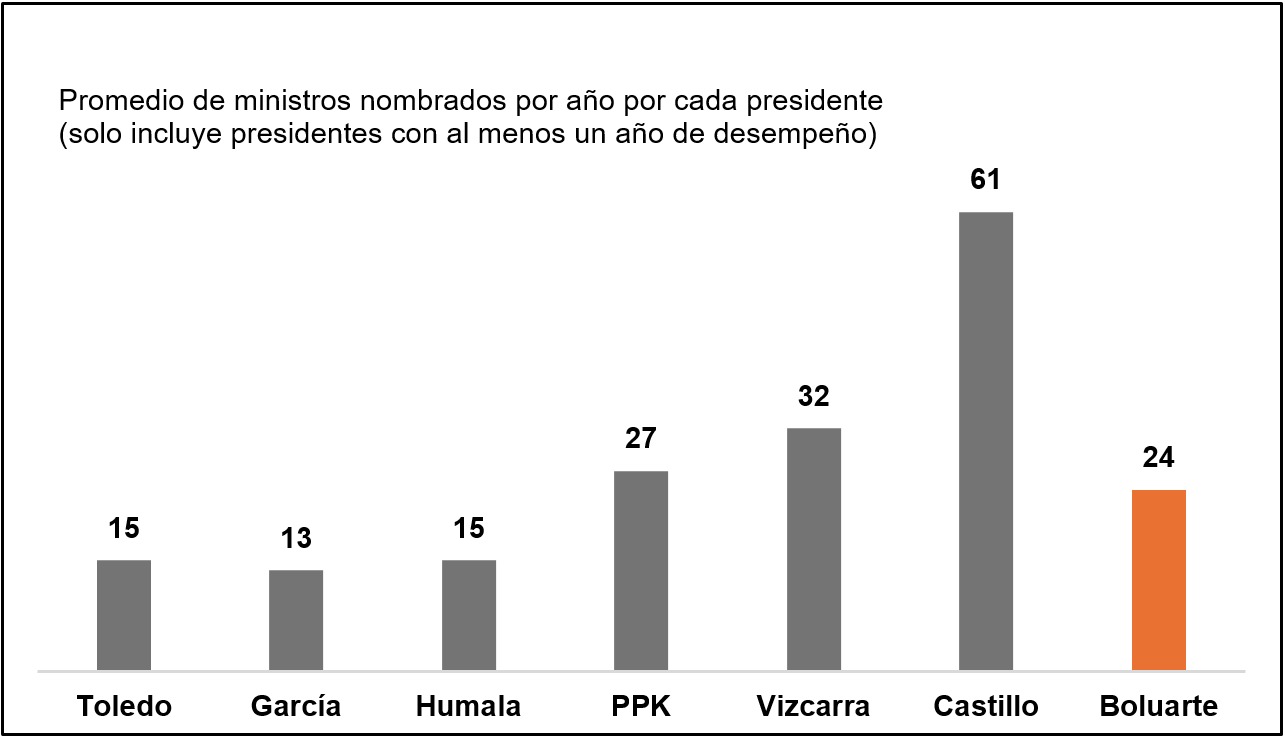

Pero los mil días no se explican solo por la astucia política de la presidenta. También hay factores de fondo, que van más allá de las maniobras en corto y las componendas con el Congreso. Uno de ellos es el cansancio. Después de una década de crisis política casi permanente, gran parte de la ciudadanía simplemente quiere tranquilidad. No está satisfecha con Boluarte, pero tampoco tiene la energía para movilizarse y buscar su caída. Un dato es revelador: Castillo tuvo un promedio de 61 ministros distintos por año; Boluarte solo 24. Los días de permanencia de un ministro en el cargo han aumentado de 115 con Castillo a 272.

Los cuadros 1 y 2 muestran estas tendencias. Como vemos, Boluarte ha logrado revertir la tendencia hacia la volatilidad del Poder Ejecutivo: ha reducido el número de ministros nombrados por año y ha aumentado el promedio de días de permanencia en el cargo no solo en comparación con Castillo, sino con todos sus antecesores de la última década. No es mucho, pero quizás sí suficiente para transmitir la idea de que, para bien o para mal, existe cierta estabilidad en comparación con el caos previo.

Cuadro 1

Promedio de días de permanencia de un ministro en el cargo

Elaboración propia.

Cuadro 2

Promedio de ministros nombrados por año

Elaboración propia.

En la misma dirección apunta el comportamiento de la economía. Aunque lejos de las cifras de crecimiento de otras épocas, lo cierto es que, contra lo que vaticinaban algunos especialistas, la situación no ha terminado por hundirse. La inflación ha sido más alta que la habitual, pero menor que la de otros países de la región. La pobreza, que había aumentado durante los años de pandemia y nuevamente en la época de Castillo, volvió a descender en 2024. Esa situación contrasta con la de países vecinos, como Ecuador o Bolivia, sumidos en profundas crisis, con apagones constantes, colas kilométricas para conseguir combustible y escasez de algunos productos. Ni que decir con casos más dramáticos como Cuba o Venezuela, a los que los propagandistas del Gobierno aluden una y otra vez para tratar de destacar por contraste. Una vez más: nada de lo que enorgullecerse demasiado, pero quizás suficiente para alimentar el equilibrio de baja intensidad en el que vivimos.

Por último, hay un factor que no se puede ignorar, por más incómodo que sea para quienes pensamos que la violencia no es nunca la solución: la represión funcionó. En los primeros meses, muchos creímos que un gobierno que respondía a la protesta social con tanta crueldad no podría mantenerse en el poder. No solo por consideraciones éticas sino también pragmáticas: era fácticamente imposible. Sin embargo, nos equivocamos.

El uso de la fuerza tuvo un efecto disuasivo que retrajo a quienes se oponían al nuevo régimen. El fracaso de las marchas de julio de 2023, el último gran intento por reactivar las movilizaciones a escala nacional, demostró que el músculo social ya no era el mismo. Ni siquiera en el sur andino, donde el rechazo a Boluarte era (y es) más profundo, las protestas lograron volver a su nivel inicial. El miedo, el desgaste, la frustración y el agotamiento de los recursos pasaron factura. El estallido social quedó en eso: un estallido.

Como ocurrió con las protestas contra Merino de noviembre de 2020, no fueron finalmente el parteaguas que en algún momento parecía que iban a ser. Desde entonces, el país ha entrado en un silencio contenido, cargado de electricidad negativa pero políticamente improductivo. Esta desmovilización es también un síntoma de la época. Muchos peruanos sienten que protestar no sirve, que votar no cambia nada, que gane la izquierda o la derecha va a ser lo mismo y que lo mejor es dejar la política lo más lejos posible de sus vidas. Hay una infinidad de pequeñas protestas, pero ninguna de ellas llega a escalar ni a convertirse en una amenaza para la continuidad del régimen. La inseguridad asusta pero no moviliza, las demandas del sur bajaron de escala, los paros de transportistas se desintegraron en pocos meses y las pugnas antimineras siguen confinadas a contextos locales.

Se podrían añadir otros elementos, como los propios errores de la oposición o el contexto internacional de mayor tolerancia hacia los regímenes autoritarios. Como sea, todo indica que Boluarte llegará a julio de 2026. Si la política es la lucha por la supervivencia en el poder, podrá decir que lo ha conseguido. Sin embargo, el interminable y desaforado discurso de Fiestas Patrias dejó claro que no tiene un legado que mostrar. Detrás de estos mil días no hay, ni hubo nunca, una visión de país. Boluarte resiste porque tiene que resistir. Su mandato quedó condenado en aquellas primeras semanas, y desde entonces no ha hecho más que hundirse en términos éticos, morales y políticos.

La mandataria sabe que es muy probable que, una vez que entregue la banda presidencial, su futuro sea extremadamente complicado. El recuerdo de Ollanta Humala y Castillo, hoy en prisión, no debe dejarla dormir por la noche. Ha sobrevivido durante estos mil días, pero no ha construido una base de poder propio. Sus aliados solo lo son en tanto pueden obtener algo de ella. Carece del carisma de Vizcarra y no cuenta con los aliados internacionales que tiene Castillo. Solo dispone de las prebendas de su cargo, y por eso ha convertido al Estado en instrumento de su propia supervivencia. Ha normalizado la represión como forma de gobierno, la sumisión a los intereses de quienes la apoyan y la naturalización de las actitudes maquiavélicas de sus ministros y cuasivisires.

Quizás a ella le quede poco tiempo en el poder, pero muchos de estos patrones perversos se quedarán con nosotros durante años. Ese será su legado.