La victimización en el Perú: ¿puede un indicador desviar el rumbo de la política de seguridad?

La seguridad no refleja la respuesta a la realidad delictiva sino la construye. En el Perú, esa construcción se ha apoyado en un indicador: la victimización. El análisis de sus componentes permite identificar dos problemas centrales. Primero, que la victimización ha cambiado en los últimos años, incluso con los límites que impone su medición. Segundo, que la política de seguridad ha intentado responder a un problema distinto del que realmente atraviesa el país. Mientras la delincuencia se ha transformado en escala, modalidad y actores, las respuestas estatales siguen ancladas en un modelo centrado en la delincuencia patrimonial común. A partir de ese desajuste, se proponen elementos para reorientar la política pública.

- La victimización como indicador: cambios y permanencias

Desde hace quince años, el Perú cuenta con uno de los esfuerzos estadísticos más relevantes en seguridad: la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, de carácter multipropósito, que cuenta con un módulo sobre victimización, percepción de inseguridad y desempeño institucional. Los delitos se agrupan en tres categorías que incluyen aquellos contra la propiedad, contra la integridad o mediante engaño, y los delitos informáticos. Esta estructura, centrada en la afectación individual, permite captar algunas experiencias de las víctimas, pero restringe el análisis del fenómeno delictivo y sus vínculos con la corrupción. En ese marco, algunos especialistas han sostenido que la caída de la victimización estaría acompañada por un aumento de los delitos violentos.

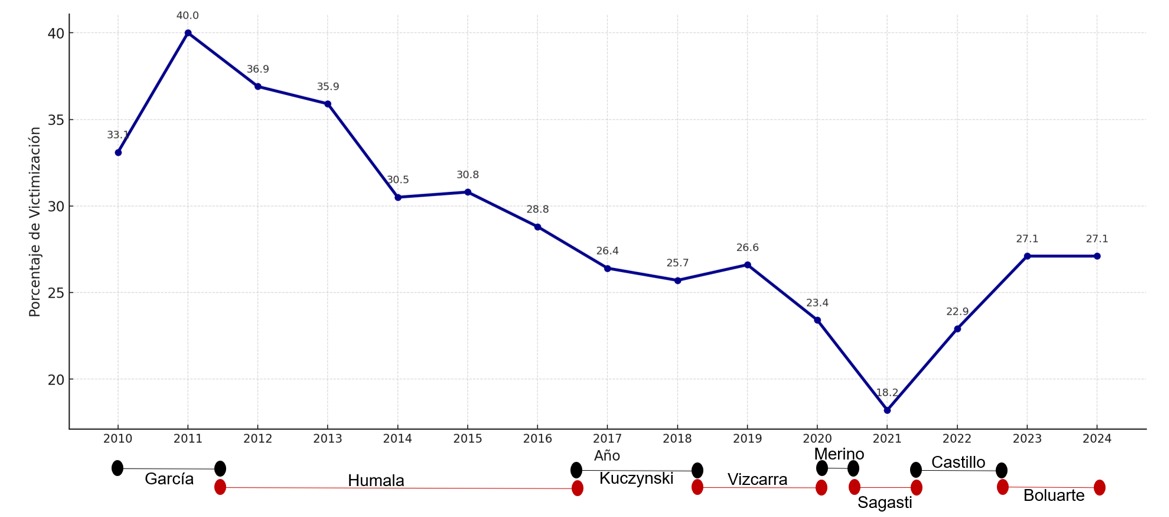

¿Estamos ante el descenso de la victimización general y el ascenso de delitos violentos? Sostengo que no. No hay evidencia suficiente para afirmar que exista una relación inversamente proporcional. La realidad parece ser más compleja pues los delitos comunes vienen tomando su tendencia previa a la pandemia; y, en paralelo, se aprecia un incremento del delito violento y otro del mundo digital. Entre 2010 y 2024, la victimización mostró una trayectoria irregular (ver gráfico N.º 1). Aunque el promedio nacional descendió, la caída no fue sostenida ni estructural y, prácticamente, el descenso se debe a los delitos comunes patrimoniales, mientras que ganan visibilidad delitos como la extorsión y el secuestro. Tras alcanzar un mínimo en 2021 (18,2 %), la victimización retomó una tendencia ascendente, regresando al 27,1 % en 2024 durante los gobiernos de Castillo y Boluarte. Esta aparente “mejora” reveló una paradoja: disminuyeron las víctimas registradas, pero no la capacidad operativa de la criminalidad; al contrario, parece cambiar a uno más complejo, diversificado y violento que no se logra capturar con los instrumentos de medición.

Gráfico N.º 1. Evolución de la victimización en el Perú: 2010–2024

Fuente: elaboración propia con datos de INEI (2017, 2025).

En resumen, la victimización ha mostrado una tendencia estadística descendente, aunque con repuntes recientes y cambios en la naturaleza del delito. Si bien el indicador permite observar ciertas dinámicas, su estructura y alcance metodológico no captan fenómenos más complejos. La siguiente sección examina cómo este límite puede incidir en el diseño de políticas públicas.

2. Del dato al desajuste: consecuencias de un indicador en la política de seguridad

La Política Nacional de Seguridad Ciudadana 2030 (MININTER, 2022) estructura su diseño en torno a un eje: la victimización. El problema público que plantea se formula como “altos niveles de victimización que afectan a la ciudadanía”. Aunque el enunciado parece coherente, el indicador sobre el que se construye presenta una debilidad estructural. El porcentaje nacional urbano de victimización correspondiente a 2024 fue estimado en 27,1 %, pero su composición está sesgada pues más del 60 % corresponde al robo o intento de robo de objetos personales. Esto produce una sobrerrepresentación de los delitos patrimoniales y arrastra la política hacia una respuesta centrada en delitos de oportunidad, mientras relega las formas más complejas y violentas que configuran hoy el escenario criminal del país.

El problema no se limita a la composición del indicador, sino también a su alcance. La encuesta utilizada no permite inferencias provinciales ni distritales y excluye la actividad comercial al concentrarse en hogares. Esto explica por qué la extorsión apenas figura en las estadísticas con un 0,9 % en 2024. En el mejor de los casos, se mide la “victimización por extorsión en hogares”, pero no la extorsión en su complejidad territorial, económica y violenta, tanto en circuitos formales como informales. Lo mismo ocurre con los delitos informáticos. No se trata, entonces, de bajas cifras de delitos violentos, sino de la ausencia de herramientas adecuadas para captarlos.

Este desajuste en la medición y en el diseño de la política tiene su origen en los lineamientos del CEPLAN (2024), que presentan al menos cinco problemas. Primero, un desfase temporal: se exige planificar a largo plazo, pese a la inestabilidad crónica del sector Interior y el recambio constante de ministros y equipos directivos. Segundo, se exige un indicador con tendencia y garantía de medición en el tiempo, pero las encuestas y registros administrativos presentan limitaciones. Tercero, un déficit de participación: no se articula con la academia ni con actores políticos, lo que debilita la legitimidad y continuidad de las políticas. Cuarto, una inconsistencia presupuestal: se aprueban políticas “sin irrogar gasto”, es decir, sin recursos ni servicios nuevos. Quinto, una fragmentación excesiva: existen actualmente 73 políticas nacionales, 10 de ellas sobre seguridad, cada vez más específicas, lo que impide una visión integral del fenómeno delictivo.

Como resultado, la política de seguridad mide mal, diagnostica con debilidad y ofrece respuestas desalineadas de la transformación reciente del crimen. Aunque los homicidios se han triplicado desde el año 2000 (PNP, 2024), y el 21 % de la población ha sido víctima o conoce a una víctima de extorsión en los últimos tres meses (CHS, 2025), el diseño de la política sigue orientado a responder al robo de billeteras, carteras y celulares.

3. ¿Qué hacer? Elementos para reorientar la política de seguridad

Los datos, incluso cuando son limitados, moldean decisiones públicas. Ese ha sido el caso de la victimización, que terminó por condicionar el diseño de la política de seguridad. Reorientar dicha política no requiere solo ajustar las cifras ni actualizar documentos, sino repensar los supuestos sobre los que se construye. La Política contra el Crimen Organizado (MININTER, 2019) ofrece un buen antiejemplo, ya que su actualización, iniciada en marzo de 2025, no busca adaptarse a la transformación del crimen ni fortalecer la respuesta estatal, sino responder a recientes “cambios normativos” (RM N.º 0544-2025-IN), es decir, adaptar el problema y la respuesta a la norma.

De este modo, reencaminar la política de seguridad exige al menos cuatro elementos. Primero, actualizar la política de seguridad: asumir que la victimización patrimonial es un problema, pero no el eje exclusivo de la inseguridad. Segundo, se necesita una encuesta anual especializada que dimensione los delitos violentos y su vinculación con variables como la corrupción. A la par, urge mejorar la calidad de los registros administrativos del sistema de seguridad. Tercero, romper el divorcio entre políticas de largo plazo y planes de corto tiempo. Y, cuarto, articular las políticas de seguridad con los actores políticos y la academia, para que las decisiones técnicas no queden al margen de la disputa democrática ni se borren con cada cambio de gestión.

Estas acciones no resuelven de inmediato la inseguridad, pero trazan un rumbo necesario. Permitirán construir una política acorde con la complejidad del fenómeno delictivo y menos sujeta a indicadores fragmentarios. Fortalecer la base técnica y política mejora la capacidad del Estado, amplía la calidad de la democracia y renueva la esperanza en la seguridad.

BIBLIOGRAFIA:

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2017). Victimización en el Perú 2010–2016. Lima: INEI.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2025). Victimización en el Perú 2024. Lima: INEI.

Ministerio del Interior. (2025). Resolución Ministerial N.° 0544‑2025‑IN: Formalizan inicio del proceso de actualización de la Política Nacional Multisectorial de Lucha Contra el Crimen Organizado 2019‑2030. Lima: MININTER.

Ministerio del Interior. (2022). Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030. Lima: MININTER.

Ministerio del Interior. (2019). Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado 2019–2030. Lima: MININTER.

Policía Nacional del Perú. (2024). Anuario de la Policía Nacional del Perú. Lima: PNP.

Observatorio del Crimen y la Violencia. (2025). Segundo reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia. Banco de Ideas Credicorp, BCP & Capital Humano y Social S.A. Recuperado de: https://observatoriodelcrimenylaviolencia.com/

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. (2022). Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Lima: CEPLAN. Recuperado de https://www.ceplan.gob.pe/planestrategico2050