El laberinto peruano 2: El laberinto de la identificación política y la ilegitimidad del gobierno peruano actual

La profunda crisis que vive el Perú ha vuelto a evidenciar una serie de brechas y diferenciaciones histórico-estructurales que, a lo largo del tiempo, han constituido un ingrediente activo de nuestra conformación como sociedad y nación. Entre ellas, las más resaltantes vienen siendo las que responden a las clasificaciones socioeconómicas, territoriales, generacionales y étnico-culturales, entrecruzadas con las diferencias de apreciaciones y opciones políticas; es decir, el complejo empalme entre clase social, procedencia regional, pertenencia generacional, origen étnico-cultural y horizonte de expectativas políticas. No son las únicas, por supuesto, pues a ellas se agregan otras categorías, tales como las de género, pero es sobre todo a través de dichas identificaciones que discurre la tremenda polarización social que se observa en el país.

No se trata de estructuras inmutables, ajenas al transcurso de la historia, y que por ello permanecen intactas. Por el contrario, se trata de tendencias estructurales fundamentales, constitutivas de la organización de la vida social, que todo el tiempo se rehacen, transforman y actúan como ingrediente fundamental de la reproducción del orden social. Resulta fácil pensar que las estructuras sociales son una suerte de marcas de origen inalterables, cuando lo que se requiere es dar cuenta del modo y mecanismos mediante los cuales se rehacen y reproducen históricamente. La identificación de brechas —de orden clasista, territorial/regional, étnico-cultural, entre otras— puede permitir pensar más dinámicamente las estructuras de diferenciación social actuantes en la sociedad peruana de estos días.[1]

El panorama de la identificación política, por ejemplo, se halla profundamente vinculado a la ascendencia de estas brechas. Así, las últimas elecciones presidenciales mostraron, tanto en la primera como en la segunda vuelta, una diferenciación de las preferencias políticas que volvió a revelar —tal como en elecciones anteriores— una fuerte distancia entre Lima y provincias. A un nivel más detallado, sin embargo, lo que se aprecia es que tanto en el ámbito interregional (entre unas regiones y otras) como subregional (dentro de cada región) la brecha territorial muestra no solo un factor geográfico, sino también el empalme con diferenciaciones relacionadas con la clase social y la ascendencia étnico-cultural. La votación por Castillo alcanzó cifras muy elevadas, superiores al 79 por ciento del total de votos válidos, en 64 de las 196 provincias del país, la mayoría de ellas correspondientes a las regiones del sur andino. El voto por Castillo nuevamente sacó a la luz una racionalidad política identificable, al menos, desde que se instaló el sistema electoral con el retorno democrático en la década de 1980: se trata de una votación mayoritaria en las regiones surandinas, orientada hacia alternativas que ofrecen una agenda de cambio sustancial en el país.

Desde el sacudón político ocurrido el 7 de diciembre de 2022, al fracasar el golpe de Estado de Castillo e instalarse un nuevo régimen que expresa —más allá de las figuras de Boluarte y Otárola— una coalición restauradora de la pax neoliberal vigente por décadas en el país, apreciamos una proyección de esa diferenciación electoral al escenario de la lucha social y política extraelectoral. Esto ha colocado sobre el tablero a dos actores fundamentales. De un lado, se halla una coalición explícitamente progobiernista, conservadora y de derecha, que ha encontrado en Boluarte a una figura presidencial útil para sus intereses inmediatos. Se trata de una coalición que incluye a grupos parlamentario y sectores empresariales, de las Fuerzas Armadas y otros que vieron en la ocasión de remover a Castillo una oportunidad para retomar también el control del rumbo (neoliberal) del país; esto sacrificando incluso nociones indispensables de la vida democrática, tales como el respeto a la vida, el derecho a la protesta ciudadana y la consideración de la legitimidad política indispensable para la gobernabilidad.

De otro lado, se encuentra un amplio conglomerado de organizaciones y grupos sociales antigobiernistas con un sentido común proclive a la izquierda y orientados por una vaga idea de cambio del orden instalado en el país desde la vigencia del fujimorismo. Tal aglutinación incluye no solo a grupos que podemos identificar como “castillistas” (en realidad minoritarios, aunque dispersos en diferentes regiones), sino también al conglomerado de gremios y organizaciones vinculados a la izquierda política de las décadas previas. Además, resulta reconocible un sector bastante más amplio, conformado por nuevas organizaciones y grupos en gran medida juveniles y de extracción campesina o rural, movilizados en defensa de lo que consideran, a estas alturas, no solo una defensa de la democracia, sino también de la dignidad y justicia (en relación con las muertes ocurridas durante las protestas posteriores a los sucesos del 7 de diciembre de 2022).

La identificación con el régimen de Boluarte, expresada en una aprobación ciudadana que se halla muy por debajo de lo deseado por el Gobierno y la coalición que lo respalda, se sitúa en este escenario sumamente sacudido de la identificación política en general; más aún por el hecho de que la sociedad peruana en su conjunto muestra niveles extremos de crisis de representación y descomposición política, reflejados en el panorama desolador de los partidos, así como en el descrédito y baja ascendencia social de buena parte de las organizaciones sociales. Pero el dato contundente es que el gobierno actual se halla lejos de alcanzar una aprobación que le otorgue la legitimidad suficiente para aspirar a durar hasta 2026 sin recurrir a la creciente mano dura que lo ha caracterizado hasta ahora. Es decir, sin dejar de lado el sentido autoritario que lo define, retroalimentado no solo por un horizonte conservador de derecha, sino también por explícitas muestras de desprecio a los ciudadanos (más aún tratándose de gente de regiones lejanas a Lima que buscan hacer escuchar su protesta en plena capital del país), así como por la manipulación oficial de la memoria de la violencia de las décadas pasadas, reflejada en prácticas de “terruqueo” inaceptables e indignantes.

La encuesta del IEP correspondiente al mes de enero del presente año ya mostraba un cuadro que, en lo esencial, no ha cambiado demasiado. Pero antes de ver las cifras relacionadas a la aprobación presidencial, cabe destacar que en dicho mes, a escala nacional, 66 por ciento mostró su desaprobación ante el intento de golpe de Estado de Castillo. Tanto en Lima como en regiones, incluyendo las del sur andino, el intento de golpe arrastró un respaldo minoritario (solo 25 por ciento lo aprobó en Lima y 33 por ciento en el sur, en tanto que el respaldo urbano alcanzó 30 por ciento y en el ámbito rural 32 por ciento). Sin embargo, lo que se puede constatar es que el rechazo al golpe no se reflejó en una alta aprobación del nuevo régimen de Dina Boluarte. Por el contrario, desde el arranque —y más aún debido a las circunstancias de violencia y represión estatal causantes de al menos 49 muertos y un número indeterminado de heridos— el nuevo gobierno careció de la suficiente legitimidad, expresada en la magra aprobación de la presidenta.

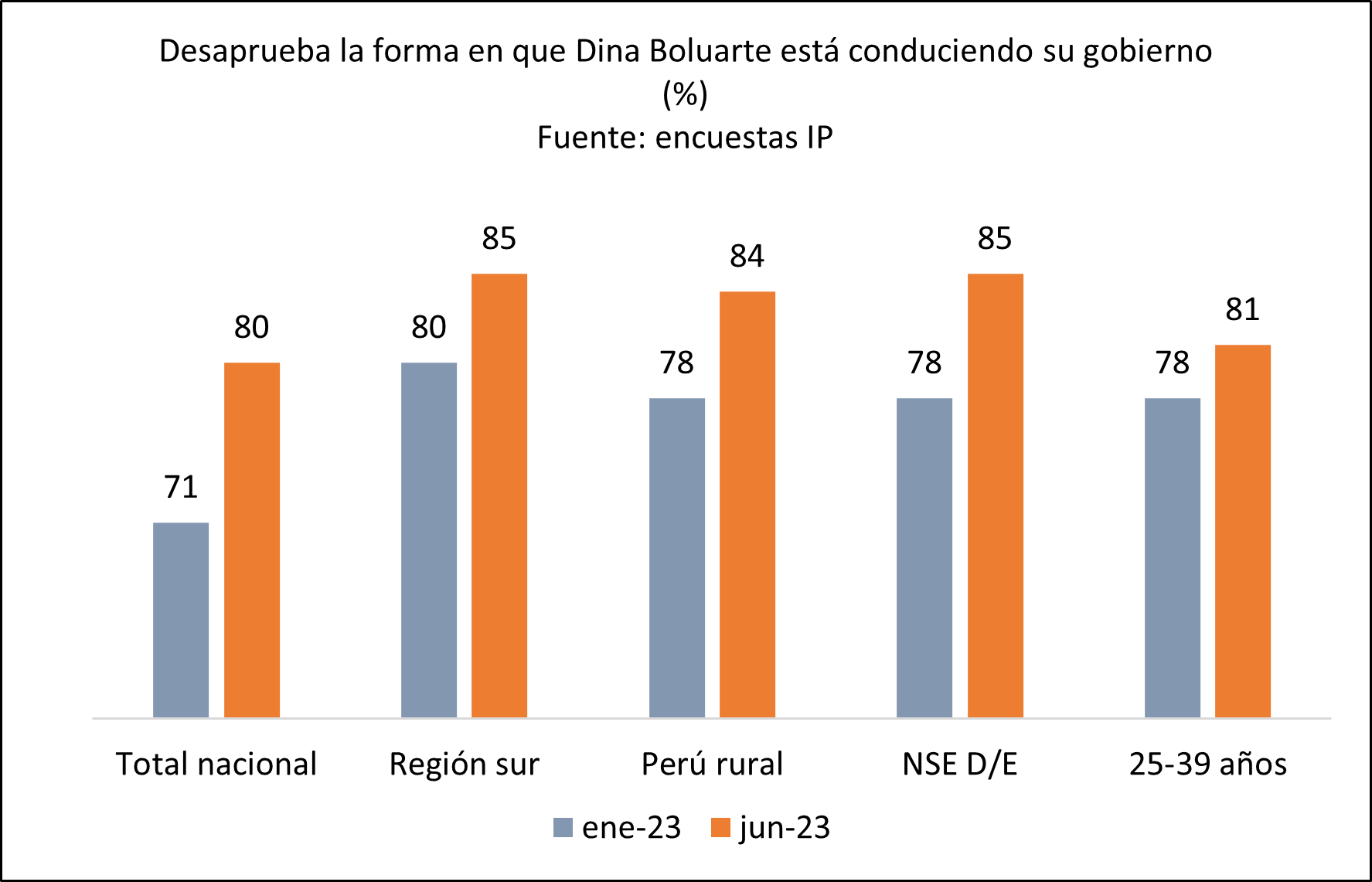

Al mes de asumir el cargo, Boluarte contaba según dicha encuesta con 71 por ciento de desaprobación a escala nacional. Y aquí sí se registró un nivel más alto de rechazo en provincias, especialmente en las regiones del sur andino: 80 por ciento de desaprobación en el sur, 78 por ciento en el Perú rural y 78 por ciento en el nivel socioeconómico más pobre. Asimismo, en el sector de ciudadanos jóvenes y de mediana edad (entre 25 y 39 años) también se registró la más alta desaprobación, correspondiente al 78 por ciento.

Cinco meses después, en la encuesta del IEP correspondiente al pasado mes de junio, lo que se encuentra es el incremento del rechazo al Gobierno: su desaprobación a nivel nacional alcanza el 80 por ciento, en tanto que en el Perú rural dicha cifra se eleva al 86 por ciento, alcanzando el 84 por ciento en las regiones del sur y 85 por ciento en el sector más pobre. Contra lo que esperaba el Gobierno, la tendencia de su desaprobación no ha dejado de incrementarse (véase gráfico 1), y es obvio que muy difícilmente podrá remontar dicha situación en adelante.

Gráfico 1. Evolución de la aprobación/desaprobación de Dina Boluarte, enero a junio de 2023

El régimen de Boluarte muestra entonces un rechazo que refleja su ilegitimidad a ojos de la mayoría de la población. Es claro que dicha desaprobación se incrementa al cruzarse con los datos de origen social (clase social medida en función de lo socioeconómico), procedencia territorial, ruralidad y factores como el generacional. Las estructuras que organizan la vida social en términos históricos no se manifiestan a rajatabla ni de manera automática; discurren a través de brechas sociales que organizan los vínculos y muchas veces se manifiestan en la forma de sentidos comunes en relación con la vida en general, así como en visiones y opiniones respecto al pasado y el futuro. La política es uno de los ámbitos en los cuales —a pesar de los tiempos de aguda crisis de representación— la gente vuelca sus expectativas más profundas. En dicho juego o, más precisamente, laberinto delicado que organiza la identificación política, Dina Boluarte y su gobierno solamente pueden seguir sumando ilegitimidad, más aún a medida que acrecientan su perfil autoritario y antidemocrático.

| Ficha técnica

Encuestadora: Instituto de Estudios Peruanos (IEP) Registro ante JNE: 0393-REE/JNE-281-2021-DCGI/JNE Tamaño de la muestra: 1209 entrevistados, distribuidos en 24 departamentos, 146 provincias y 431 distritos Margen de error: ± 2,8 pts. para los resultados a nivel nacional Nivel de confianza: 95% considerando una varianza máxima en las proporciones poblacionales (p = q= 0,5) Representatividad: 95,2% a nivel provincial Fecha de campo: 17 al 24 de junio de 2022 |

[1] Los politólogos suelen utilizar el concepto de clivajes. Sin embargo, la idea de brechas puede permitir una reflexión más abarcadora de los vínculos entre poder y sociedad, más allá de lo estrictamente vinculado a la política y su funcionamiento.