La externalización de presos en el Perú

Exportar presos parece una medida dura contra la delincuencia, pero esconde una vieja trampa: disfrazar de firmeza lo que en realidad es una renuncia al sistema penitenciario peruano. La bancada de Renovación Popular ha planteado el proyecto de ley N.º 10760/2024-CR para enviar personas condenadas a cárceles extranjeras. El Ejecutivo, que ha realizado visitas oficiales a El Salvador para conocer de cerca el “Plan Bukele”, no ha descartado la propuesta. Hasta ahora, el debate se ha centrado en su viabilidad legal, institucional y económica. Sin embargo, esta medida no puede entenderse sin mirar el campo político de la seguridad.

En este artículo sostengo que la externalización de presos no busca resolver los problemas del sistema penitenciario, sino reforzar una política de mano dura simbólica, costosa, insostenible y contraproducente para la seguridad del país. Lejos de ser una medida de control, representa una forma de populismo punitivo que transforma el miedo en capital político.

I. Más allá de la legalidad: críticas y límites de lo técnico-jurídico

La propuesta presentada como viable y eficiente por sus defensores, siempre que se realicen determinados ajustes legales y operativos, no es tal porque incluso en sus propios términos presenta profundas dificultades jurídicas, económicas y criminológicas.

Desde el punto de vista legal, no encaja en ninguna figura del derecho penal internacional: no es un traslado convencional, ni una extradición, ni una expulsión en sentido estricto. Para aplicarse, debería reformar la Constitución (artículo 54) y vulnerar el principio de territorialidad relacionada a la soberanía, modificar el Código Penal (artículo 1) y el Código Procesal Penal (artículo 540 y otros), firmar nuevos tratados bilaterales, asignar presupuesto específico, reestructurar los reglamentos de organización y funciones (ROF) de los sectores implicados y elaborar protocolos interinstitucionales entre el Ministerio de Justicia, Relaciones Exteriores, el INPE, la Policía y otros actores. Todo ese despliegue de tiempo y recursos, antes siquiera de empezar, bastaría para avanzar en la construcción de cárceles más seguras en el Perú.

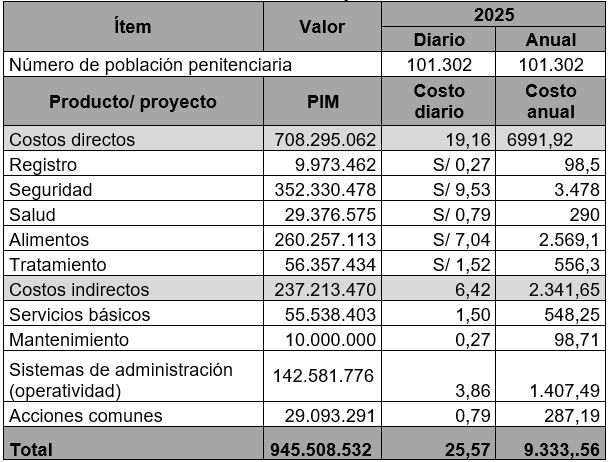

En el plano económico, la propuesta tampoco resiste el mínimo análisis de eficiencia. Externalizar presos implica renunciar al control efectivo sobre ellos —a pesar de los discursos que afirman lo contrario— y asumir un gasto desproporcionado (véase tabla 1). Mientras el Estado peruano invierte alrededor de US$ 2530 anuales por interno (equivalentes a S/ 9333.56), enviar a una persona al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador costaría aproximadamente 20.000 dólares anuales; es decir, casi ocho veces más por persona. Lejos de descongestionar el sistema, esta medida drenaría los recursos públicos que podrían destinarse a mejorar la infraestructura penitenciaria o elevar los escasos S/ 9,53 diarios asignados a seguridad. Incluso bastaría para multiplicar el presupuesto de programas de tratamiento y así reducir la reincidencia, que hoy no supera los S/ 1,52 por interno, o mejorar las condiciones laborales precarias en las que trabajan los servidores penitenciarios. En términos generales, trasladar al 15% de la población penitenciaria peruana, equivalente a la capacidad máxima del Cecot, costaría S/ 1107 millones al año, lo que representa el 97,9% de todo el presupuesto del INPE; es decir, casi todos los recursos penitenciarios del país para exportar a solo una fracción. Los 86.000 internos restantes del Perú quedarían sin atención. Esa es la dimensión real de la propuesta: sacrificar el sistema entero sin reformarlo para sostener una medida simbólica.

Tabla 1. Costo promedio en soles programado por persona privada de libertad en el Perú para el año 2025*

* El costo promedio incluye costos directos (registro, seguridad, salud, alimentos y tratamiento) e indirectos (servicios básicos, mantenimiento, sistemas administrativos y acciones comunes). No se incluye proyectos, escuela y otros. Fuente: Elaboración propia con datos del INPE (marzo de 2025) y Consulta Amigable-MEF (enero de 2025). Tipo de cambio promedio: S/ 3,69 por dólar.

El problema no es únicamente jurídico ni presupuestal; también implica una dimensión criminológica que ha sido omitida en el debate. Se presenta como una salida provisional —de uno o dos años, mientras se construye un “Cecot peruano”—, pero lo que realmente implica es una renuncia estructural a transformar el sistema. La medida propone enviar internos a entornos dominados por estructuras criminales transnacionales, con el riesgo real de que incorporen nuevas formas de organización, control y violencia. El supuesto “retorno” al país, lejos de garantizar procesos de reinserción, puede generar un efecto inverso: aprendizaje delictivo. Más que una solución, la propuesta corre el riesgo de convertirse en un canal de circulación y fortalecimiento del crimen organizado transnacional.

A pesar del análisis jurídico-técnico, por importante que sea, resulta insuficiente. No se ha respondido una pregunta central: ¿por qué una propuesta tan costosa, jurídicamente frágil y con efectos negativos para la seguridad cuenta con respaldo político y cierto apoyo de algunos funcionarios públicos? La clave no está en su viabilidad o no, sino en el campo político de la seguridad (Córdova 2024), donde el populismo punitivo convierte el miedo en capital, la mano dura en mensaje electoral y la prisión en castigo y exclusión.

II. La cárcel como campo político: disputas, sentidos y alternativas

La aparente viabilidad de la externalización de presos no puede explicarse únicamente por razones técnicas, económicas o jurídicas. Su aceptación por parte de cierto sector responde a una disputa del campo político de la seguridad, donde la cárcel no es solo un espacio de gestión institucional, sino un terreno cargado de significados sobre el tipo de seguridad y orden. El populismo punitivo, en ese contexto, convierte el miedo en recurso político y promueve medidas que, aunque ineficaces o incluso contraproducentes, operan como actos de fuerza frente a una ciudadanía con miedo y en búsqueda de respuestas.

Externalizar no busca solucionar el problema carcelario, sino expulsarlo. No se trata de un modelo de control, sino de una propuesta de exclusión que posterga reformas urgentes. En lugar de enfrentar los problemas de fondo —como el hacinamiento, la profesionalización, el aumento de la inversión, la reinserción o el combate a la corrupción—, se opta por una salida simbólica que refuerza la narrativa de “mano dura” sin modificar las causas concretas de la crisis penitenciaria.

Frente a este escenario, urge repolitizar e incorporar una dimensión ética al debate sobre seguridad y sistema penitenciario. La cárcel debe comprenderse como una institución que puede —y debe— organizarse en torno a tres pilares: seguridad, control y rehabilitación. Antes que seguir importando modelos o exportando condenados en el “comercio punitivo”, el Perú necesita reconstruir su política penitenciaria sobre bases propias, aprendiendo de lo mejor del mundo con un criterio que examine sus diferencias institucionales, culturales y delictivas, y reconociendo que, aun con limitaciones, ya existen experiencias valiosas en el país que deben ser fortalecidas y no ignoradas.

Un ejemplo es el penal de Quencoro, en Cusco, una región tres veces más extensa que todo El Salvador. Allí funciona uno de los programas de trabajo penitenciario más grandes del país, con megatalleres de carpintería, textilería y cerámica que articulan convenios con más de cien empresas y generan empleo formal para cientos de internos. Si el lector ha visitado Cusco y ha comprado algún souvenir, es muy probable que haya sido producido dentro de ese penal. Aunque su alcance sigue siendo limitado frente al universo penitenciario nacional y pese a las tensiones propias de un contexto carcelario precario, incluidos los problemas de hacinamiento y recursos escasos, la experiencia muestra que existen prácticas que, sin ser modélicas, permiten rescatar elementos valiosos de trabajo, uso del tiempo y control penitenciario. Desde ahí, es posible imaginar una política penitenciaria que garantice seguridad y rehabilitación, con arraigo nacional y comunitario.

En suma, la alternativa no es solo técnica ni jurídica. Es ante todo política y ética: disputar el sentido del castigo, del orden y de la rehabilitación, y construir desde ahí un proyecto de seguridad democrática que no renuncie a la soberanía, no niegue su historia y no excluya a quienes encierra. Frente al avance punitivo sin contención, la ética aparece como forma de resistencia. Porque lo que está en juego no es solo la cárcel, sino el país que queremos ser. Renunciar a gestionar las prisiones es abandonar la función histórica del Estado de impartir justicia y sancionar el delito, lo que pone en riesgo su propia existencia y legitimidad. Un Estado que no se hace cargo de sus condenados tampoco se hace cargo de su futuro.

Referencias

Antillano, A. (2009). Los discursos políticos de la seguridad en la Venezuela de Chávez. Ponencia presentada en el XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Antillano, A. (2013). “Repolitizar la inseguridad”. Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología, vol.º 2, n.º 3: 581-591.

Huaytalla, A. (2025). “Contra el populismo del miedo: disputar el campo político de la seguridad en el Perú de hoy”. Medium. Disponible en: <https://medium.com/@somoscomolahiguerilla/contra-el-populismo-del-miedo-disputar-el-campo-pol%C3%ADtico-de-la-seguridad-en-el-per%C3%BA-de-hoy-00c17e9c6f60>.

Córdova, L. (2024). La seguridad como campo político: una aproximación conceptual. Cuaderno de trabajo n.º 65. Fundación Rosa Luxemburgo-Oficina Región Andina. https://rosalux.org.ec/cuaderno-de-trabajo-65/

Instituto Nacional Penitenciario. (2025). Informe estadístico penitenciario: marzo 2025. Oficina de Estadística del INPE. Disponible en <https://www.inpe.gob.pe>.